- A novel in French with usb card filled of music inside

Nicolas Stephan novel (french) and music

Musicians : Julien Desprez / Csaba Palotai / Théo Girard / Anne Palomeres / Antonin Rayon / Seb Brun / Pierre Alexandre Tremblay / Benjamin Body / Fidel Fourneyron / Julien Rousseau / Brice Pichard / Johan Renard / Youri Bessière / Cyprien Busolini / Julien Grattard / Nicolas Stephan

Son: Ben Gilg / Louise Bardet

Coordination : Jeannot SalvatoriUpdate Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

![]()

![]()

Un rien

Short-story (French)

![]() Les fibres musculaires ploient sous la contrainte de la rage, tendues, puis écrasées de dégout. La main serre l’arme. La main est cachée dans un sac solide que l’autre main tient. Léger tremblement au niveau du cou strié de tendons et de veines. Le regard triste cherche sa cible. Tout est là. Agir ou non. Quoi faire. Savoir choisir la cible. Il est impossible de tirer sans choisir une cible, et c’est là que réside le drame, le piège parfait. Un vieil homme et une vieille femme marchent côte à côte, à petits pas de coton. Ils traversent une place venteuse et pavée de cris d’enfants. Des vélos ondulent et tapent des culs pressés. Salma elle, est au centre ou presque, de la place. La préfecture se dresse devant elle, façade à pic. L’agent de police est dans sa petite cabine, à droite de la grande porte impressionnante qu’ils mettent tout le temps pour impressionner. Encore quelques pas et elle pourra tirer. Petits mouvements saccadés. Comme un-deux-trois-soleil, mais avec une arme. Elle est à un rien.

Les fibres musculaires ploient sous la contrainte de la rage, tendues, puis écrasées de dégout. La main serre l’arme. La main est cachée dans un sac solide que l’autre main tient. Léger tremblement au niveau du cou strié de tendons et de veines. Le regard triste cherche sa cible. Tout est là. Agir ou non. Quoi faire. Savoir choisir la cible. Il est impossible de tirer sans choisir une cible, et c’est là que réside le drame, le piège parfait. Un vieil homme et une vieille femme marchent côte à côte, à petits pas de coton. Ils traversent une place venteuse et pavée de cris d’enfants. Des vélos ondulent et tapent des culs pressés. Salma elle, est au centre ou presque, de la place. La préfecture se dresse devant elle, façade à pic. L’agent de police est dans sa petite cabine, à droite de la grande porte impressionnante qu’ils mettent tout le temps pour impressionner. Encore quelques pas et elle pourra tirer. Petits mouvements saccadés. Comme un-deux-trois-soleil, mais avec une arme. Elle est à un rien.

Salma Leika est un personnage comme ceux qu’on trouve dans les BD. Elle est en noir et blanc, les yeux noirs, le visage blanc. Et oui. Elle est plus âgée que l’idée que vous étiez en train de vous en faire. Et elle porte des lunettes bien sûr, et un virus discret encore non identifié. Sa veste est sale, par chance ça ne se voit pas.

Ce matin-là, comme chaque matin, elle a d’abord nettoyé ses lunettes, puis s’est sentie incroyablement prête à remplir sa journée des choses qu’elle préfère entre toutes: le cinéma, puis raconter le cinéma. Ça l’enchante d’avance.

Son sac à dos, elle l’a acheté à Lisbonne lors d’un séminaire sur l’évolution des nouveaux marchés de l’électronique. Elle avait tout de même dû apprendre les termes spécifiques. Son rôle était alors d’être transparente, translucide et utile. « Une couche de papier calque entre gens importants » comme disait son professeur, dans le temps. Interprète. Elle a tant fantasmé sur cet homme, qui en était à sa 4e femme officielle, qu’elle pourrait encore aujourd’hui décrire avec précision les mains trop fines et les rides entourant sa bouche multilingue. Il était l’élégance incarnée, et avait le savoir tellement sexy. Elle peut refermer la fermeture de sa tente, et confier la garde de ses quelques affaires au voisin Idriss, qui se réjouit lui aussi de rejoindre Salma et les autres plus tard, le long du canal, pour une nouvelle séance « d’histoires cinématographiques », le rendez-vous du mardi.

Comme tout personnage de BD, Salma est déprimée. Mais un peu. Pas plus que ça, en fait. Une couche de gris recouvre ses pensées et ses souvenirs. Papier-calque.

Ce sac à dos est en toile épaisse, du cousu main qui traverse les années. Un solide compagnon de route, l’âne de la vie moderne, à présent posé à ses pieds, docile animal puant. Toujours à sa droite, alors qu’elle prend un petit déjeuner dans le plus minable des bars du quartier Stalingrad. Le café, la tartine, la table du fond qui ne dérange pas trop, et le verre de rouge qui réchauffe, rituel, lui font oublier la rangée de flics qu’il lui a fallu traverser pour sortir de l’espèce de camp formé par les tentes et les gens, et les grilles.

Salma Leika n’a plus besoin d’aucun mot, elle entre, elle s’assoit, elle boit, elle mange, elle ressort sans payer.

-« Plus tard, Sal. »

Sont les trois mots qu’elle entend parfois en sortant lorsqu’elle esquisse un mouvement vers la poche vide de son sac à dos. Elle sait qu’elle doit ce passe-droit à sa seule gentillesse, a sa couleur de peau, claire et mélangée, et a son sexe. Puis, direction le cinéma, la planque à 11h50 à côté de la porte d‘ou sortiront les gens après la séance du matin. Surtout des vieux plus vieux qu’elle, et quelques intermittents du spectacle venu se pourlécher les babines devant des films d’auteur, comme on dit. Noir et blanc + transparente, ça aide pour entrer en douce. Prendre le couloir à l’envers, monter les marches, tourner à gauche et ouvrir la première porte sur la droite par laquelle sortent encore ceux qui regardent le générique jusqu’à la fin, ou qui se sont endormis. Elle s’engouffre dans la première rangée et se fige, calée dans un fauteuil du dernier rang, les épaules enfoncées, silencieuse. Il reste 24 minutes avant l’entrée des spectateurs suivants. Temps de feutre qui épaissit encore le calque. Salma Leika est effacée de l’image par le Photoshop intérieur de la plupart des gens, mais à présent elle est seule, et apparait, pour ainsi dire. Avec de petits gestes précis, elle utilise ce temps presque au complet à préparer ses lunettes, d’abord les frotter avec ce genre de tissus qui fait briller les écrans, puis sortir du sac à dos le petit rouleau de scotch noir, en découper deux bouts de la longueur des verres à l’aide d’un petit couteau denté, puis les coller, un sur chaque verre, de telle sorte que la partie basse de ses lunettes devienne opaque. Cela lui permet de cacher les sous-titres. Sinon à quoi bon avoir été interprète ? Elle repose les lunettes sur son nez, satisfaite de ne plus voir l’écran tout à fait en entier. Elle attend. La marque noire sous ses yeux lui donne un air de guerrière peut-être enragée, mais à la retraite. La salle se remplit un peu, juste un peu. Elle ne sait pas exactement de quel film il s’agit. Elle espère que c’est le film coréen ou il pleut tout le temps. Une histoire d’amour dans les vestiges d’un village ravagé par une guerre. Juste après le petit dèj. La lumière s’éteint. Le faisceau jaillit de sa boite et fait luire les cheveux noirs et gris de Salma. Deux heures de chaleur et d’intimité. Deux heures de poésie sous une pluie fictive qui en appelle à la concentration, car le Coréen, quand même. Les efforts de compréhension isolent encore un peu plus l’esprit de Salma Leika. Elle est un immobile mal de tête lumineux. Se noie dans les images et devient cet enfant au regard froid qui court dans les rizières alors que les soldats approchent.

La lumière de la salle se rallume avant la fin du générique, et avant que Salma n’ait vraiment compris pourquoi la femme est restée toute sa vie dans le même village après avoir tout perdu. Certains jours elle reste toute la journée dans la salle, confortée par le siège, absorbant trois ou quatre fois les mêmes séquences en boucle, jouissant du sécuritaire reflet lumineux et de la chaleur électrique et sèche. La vision rétrécie en 16/9e, et même un peu moins.

Dehors elle a remis son âne sur le dos, et marche, la démarche encore rythmiquement imprimée par la lenteur du film, vers le magasin bio auquel les gens semblent tous aller à vélo. C’est la livraison des légumes. Pour un camion déchargé de sa cargaison biologique, elle reçoit une cagette de légumes de son choix. Carottes. Toujours des carottes. Allam Jourdan, le long et épais gérant de l’enseigne, le lui fait souvent remarquer avec des blagues au goût de comptoir et de télévision. Mais la presque vieille femme, taiseuse et archaïque, la Salma, comme elle s’entend parfois nommer, ne réplique pas et repart avec ses carottes, son dos en vrac, et son sac à dos inamovible et pesant. De dos, les hommes la regardent et portent sur elle des sourires de surprise.

Les premiers sont déjà arrivés avec Idriss, prenant place autour des tables de ping-pong en ciment. Ils seront une vingtaine, tout au plus, de cinq ou six nationalités, plus si on ne compte que les langues d’origines. Salma Leika pose les carottes sur une table pour agrémenter un repas fait de ce qu’on peut. Les mains dans des mitaines de dockers, Salma est debout, comme si elle allait servir pour le match, dans son carré de service devant la table dure. Elle est n’est pas très grande, elle à l’air fragile comme ça, mais personne n’est dupe.

Elle commence à parler en anglais, une longue phrase qui donne la tonalité du film. La pluie, les rizières, la guerre. Les chapeaux larges qui s’étalent jusque sous les yeux de celles qui récoltent la céréale. Elle marque une pause et jauge les yeux. Le canal froid n’est plus gelé, mais des couvertures relient tout de même les épaules et les cuisses de ses auditeurs.

Elle reprend en arabe. Ceux qui comprenaient l’anglais froncent les sourcils. Les autres reprennent le fil. L’héroïne se nomme Jae, elle a un enfant d’un homme fou, dont elle tombe amoureuse, et qui est condamné à mort. Son fils en grandissant veut se venger des soldats qui l’ont abattu, et est tué à son tour.

Elle raconte cela avec conviction, et décrit comme elle peut, mais de manière très convaincante, les paysages et les silences. Les visages des hommes sous les couvertures scrutent les moindres mouvements de son visage, comme on suit la descente à ski de son enfant enneigé, la peur et la joie.

Elle reprend en Anglais. L’héroïne se nomme Jae, elle a un enfant d’un homme fou, dont elle tombe amoureuse, et qui est condamné à mort. Son fils en grandissant veut se venger des soldats qui l’ont abattu, et est tué à son tour. Jae perd l’usage de la parole et travaille dans les rizières jusqu’à sa propre mort courbée. Les vélos filent dans le dos de Salma tendis qu’elle raconte, et l’attroupement suscite parfois des regards inquiets. Les hommes, car il ne s’agit que d’hommes, sont suspendus à ses lèvres érodées et irrégulières. Salma ne voit pas la singularité, elle est dans la salle de cinéma, et elle transmet, elle devient l’écran et apporte une sorte de paix temporaire à opposer à la dureté que la ville renvoie à ces rescapés d’ailleurs.

Elle parle en coréen à présent. Bien que personne d’autre ne le comprenne dans l’assemblée, ils ne sont pas surpris. C’est une longue phrase qui donne la tonalité du film. La pluie, les rizières, la guerre. Les chapeaux larges qui s’étalent jusque sous les yeux de celles qui récoltent la céréale. La guerre devient abstraite par inadvertance, sur le bord du canal de l’Ourq, alors que Salma raconte les paysages et les silences, en Coréen. Elle sait que la guerre n’est pas une abstraction pour ses auditeurs, alors que dans les films l’idée en devient abstraite et poétique.

Elle revient à l’arabe. Jae perd l’usage de la parole et travaille dans les rizières jusqu’à sa propre mort courbée. Les dernières images du film montrent l’étendue des montagnes et la lenteur gagne. La lenteur de la nature, inflexible et inchangée et… Salma s’arrête de parler car une vingtaine de policiers armés comme des tigres pour la chasse les entourent à présent. « Contrôle d’identité »

La bonne blague.

Salma est une femme de 49 ans, elle est née à Mulhouse d’une mère algérienne et d’un père idéaliste et photographe.

Salma Leika a pu s’éclipser. La transparence, et le noir et blanc toujours plus utile. Son cœur bat tel qu’il semble créer un tremblement de terre. À cause de la bêtise, bien sûr, mais aussi à cause de l’arme au fond de son sac à dos de Lisbonne.

Elle longe les murs, traverse le nord de Paris comme un oiseau migrateur, toujours le même chemin, pas le plus court, mais le plus sombre, le plus alambiqué et le plus discret.

Alors que la nuit approche, elle s’approche de la place, s’y engouffre avec le vent qui chasse les derniers promeneurs, les files d’attente, tout ce qui inlassablement reprendra le lendemain, avec le café et les tartines, avec le cinéma et avec les carottes. Mais là c’est différent. Ça va se passer, comme malgré elle. Les fibres musculaires ploient sous la contrainte de la rage, tendues, puis écrasées de dégout. La main serre l’arme. La main est cachée dans un sac solide que l’autre main tient. Léger tremblement au niveau du cou strié de tendons et de veines. Le regard triste cherche sa cible. Tout est là. Agir ou non. Quoi faire. Savoir choisir la cible. C’est impossible de tirer sans choisir une cible, et c’est là que réside le drame, le piège parfait. Un vieil homme et une vieille femme marchent côte à côte, à petits pas de coton. Ils traversent la place venteuse et pavée de cris d’enfants. Des vélos ondulent et tapent des culs pressés. Salma elle, est au centre ou presque, de la place. La préfecture se dresse devant elle, façade à pic. L’agent de police est dans sa petite cabine, à droite de la grande porte impressionnante qu’ils mettent tout le temps pour impressionner. Encore quelques pas et elle pourra tirer. Petits mouvements saccadés. Comme un-deux-trois-soleil, mais avec une arme. Elle est à un rien.Ornette Coleman, un cheveu sur la langue

About Ornette Coleman (French)

A l'invitation de Frank Médioni, article paru dans :

Les mots de la musique (Fayard 2024)![]()

Construire c’est détruire.

Détruire, c’est construire ? Non, déconstruire, c’est construire.

Regarder, c’est comprendre.

Oui,

Ornette Coleman regarde une foule massée devant lui, impatiente, bruyante d’impatience.

Il scrute. De là ou je suis, je devine à peine ses yeux, ses pupilles. Je les invente presque. Presque parce que lui, je crois qu’il voit à travers la foule, le regard fin, d’une infinie douceur. Le groupe n’est pas encore monté sur scène.

Geri Allen, Charnett Moffet, Denardo Coleman. Ils doivent être là, juste derrière le grand rideau. Sans doute sont-ils amusés par une scène qu’ils ont l’habitude de vivre. Moi je ne sais pas. C’est la première fois que je vois Ornette Coleman.

Il est planté au devant de la scène. Peut être depuis toujours, prêt à jouer. Attendre n’est pas un problème pour lui.

Le temps n‘est pas une notion qui le concerne.

C’est sans doute très difficile de jouer devant des gens qui s’attendent tellement à être ébahis.

Et qui savent déjà de quelle manière ils vont l’être, avant le premier son.

A la seconde ou il a complètement fermé les yeux, Ornette a pris son saxophone en mains.

Tu sais, le blanc, en métal. Il a soufflé.

Quelqu’un a coupé le son?

C’est pas qu’on entends pas le saxophone, c’est que subitement plus aucun son n’existe. La vie devient muette. Mate. Blanche.

Je le vois pourtant souffler, je vois les gens respirer, et la foule est toujours là. Il devrait au moins subsister la rumeur, ou le bruit du papier que la dame tient devant moi, pour manger ses frites.

Pas plus de son que sur la lune, un soir de mars.

Le son du saxophone d’Ornette Coleman, tel le cheval d’Henri IV, a trouvé la fréquence inverse de toutes choses. A éteint toutes vibrations. Pour autant nous ne sommes pas immobiles, le cheval galope.

Le temps n’est plus une notion qui nous concerne.

Il a bien fallu qu’ils montent sur scène, mais je ne sais pas quand. Je le sais maintenant parce que c’est par le piano que le son est revenu; la résonance d'un genre d’accord, a subitement raccordé le présent au présent. La furie à l’oeuvre des ondes cherchant la sortie d’une minuscule boite hermétique, pas plus grande qu’un dés à coudre. Ils me montrent à quel point notre monde est petit. Ils en dessinent les contours, comme un sonar qui se heurte aux parois.

Ce n’est pas tant qu’Ornette ait inventé un nouveaux language qui le rend Ornette. C’est qu’il à vu très vite, très loin, des choses qui sont pourtant aussi intimes que nos comptines d’enfances. Des signes aussi étrangers que familiers. Des oncles incertains au fond du cosmos. Peut-être une première trace de vie extraterrestre, en chacun de nous.

Ornette a trouvé la sortie du dés à coudre. Et il raconte à d’autres formes de vie l’absurdité et la force de la vie d’ici, en nous prenant à témoins.

L’occasion d’entendre sa voix.

-Tu l'as déjà entendu sa voix ? Va sur internet, pioche une interview. Alors ?-

Haaa je le savais. Tu ris et tu fonds comme devant une vidéo de chat.

Tu ne comprends pas trop les mots, mais tu as compris quelque chose que tu ne sais pas expliquer. On entends des sons sortir de sa bouche, mais on les dirait interchangeables, leur sens n’est pas dans la sémantique. Le sens des mots que prononcent Ornette est dans la couleur des sons qu’ils produisent, et dans la terrible douceur qu’ils imposent. C’est déjà une chanson. N’importe quel son produit par cet être vivant est une déclaration d’amour. L’amour au sens le plus rude et le plus conséquent, avec un cheveux sur la langue.

La dame a finit ses frites. Elle jette au sol le papier d’un geste qui n’en est pas un, mais qui froisse le visage d’Ornette imprimé sur le programme, « Jazz à la Villette 199…». Une vieille photo célèbre, de William Claxton représentant Ornette et Don Cherry à Newport, assis au pied d’un arbre, jouant quelque chose. Froissé comme il est, on ne voit plus le saxophone blanc. En plastique celui-ci.

Le temps est une affaire de matière, dirait-on.

Je suis ébahi, comme prévu, par cette première minute de musique. Une note de saxophone, dont le pitch descend très progressivement, lentement, indéfiniment. Un seul son, de plus en plus grave. Une note tendue et instable, qui va jusqu’au bout du souffle, s’enfonce dans le sol, et, à l’instant ou elle meurt, déclenche le groupe derrière elle. Le sonar.

C’est la seule chose dont je me rappel. Et je m’en souviendrais toujours.

Si tant est que le temps soit une notion qui me concerne.

Parce qu’il m’a semblé après ce concert, pouvoir aller à Los Angeles, quelque part au début des années 50, entrer dans un de ces grattes ciel naissants (construits sans doute pour soulager la démangeaison d’inexistants nuages) appeler l’ascenseur, et avoir une conversation avec le liftier Randolph Denard (Ornette) Coleman, au moment où il imaginait, sans le savoir, ce début de concert qui m’a fait marcher sur la lune.

Dans son terrier-élévateur, il m’aurait parlé de l’essence des choses.

- Bands

- Kalt

- surnatural orchestra

- null solo

- Grand Sorcier

- Cagoules et décalcomanies

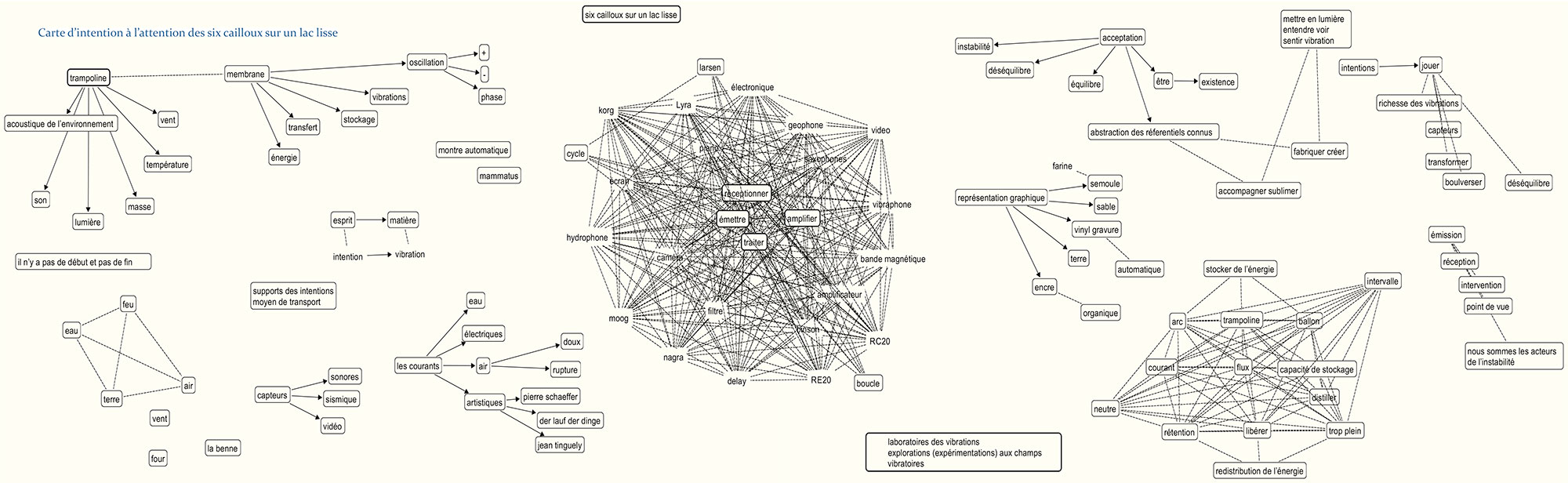

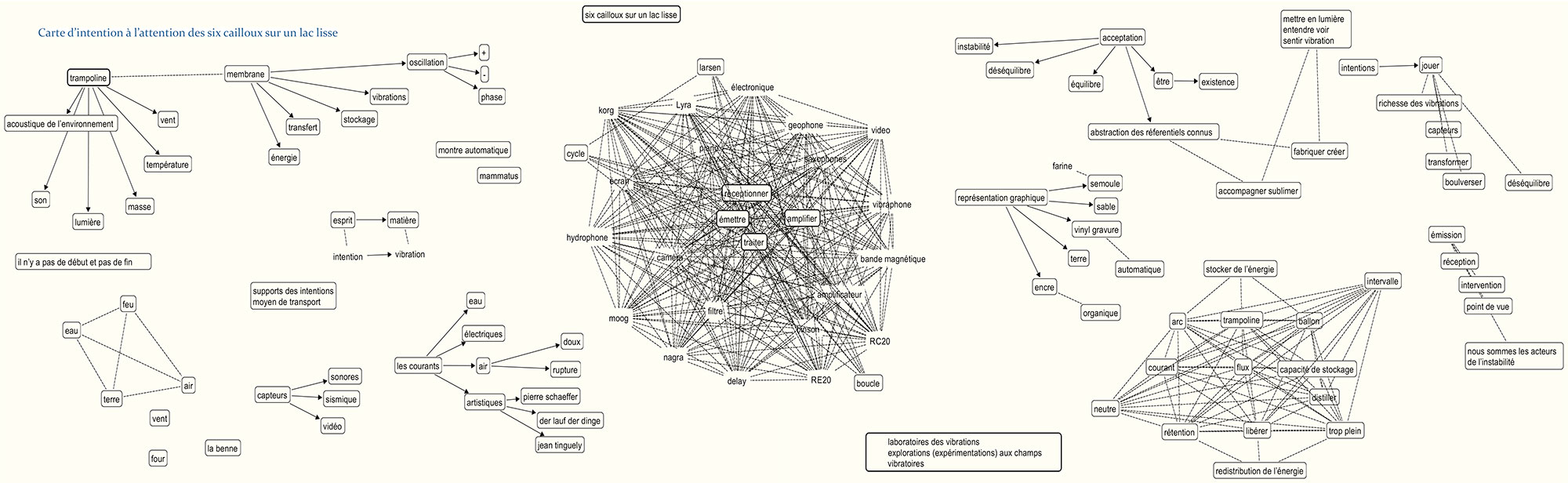

- six cailloux sur un lac lisse

Kalt

Nicolas Stephan tenor saxophone, alto saxophone, synthesizer and composition

Louis Freres electric bass, double bass, composition

Maxime Rouayroux drums, compositionMusic from tenderness, calm, and breath.

1st album "jusqu'à l'égarement"

Petit Label 2024

Son : Benoît Gilg![]()

Surnatural Orchestra

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.Hanno Beaumfelder trombone and words Guillaume Dutrieux trumpet Christelle Séry keyboards and guitar Guillaume Christophel tenor saxophone Fabien Debellefontaine sousaphone Léa Ciechelski flutes Pierre Millet trumpet Martin Daguerre alto saxophone Bertrand Landhauser trombone Julien Rousseau trumpet Jeannot Salvatori alto saxophone Camille Secheppet alto saxophone Nicolas Stephan tenor saxophone and voice Ianik Tallet drums Fabrice Theuillon baryton saxophone Cléa Torales flûtes Morgane Pommier bass trombone

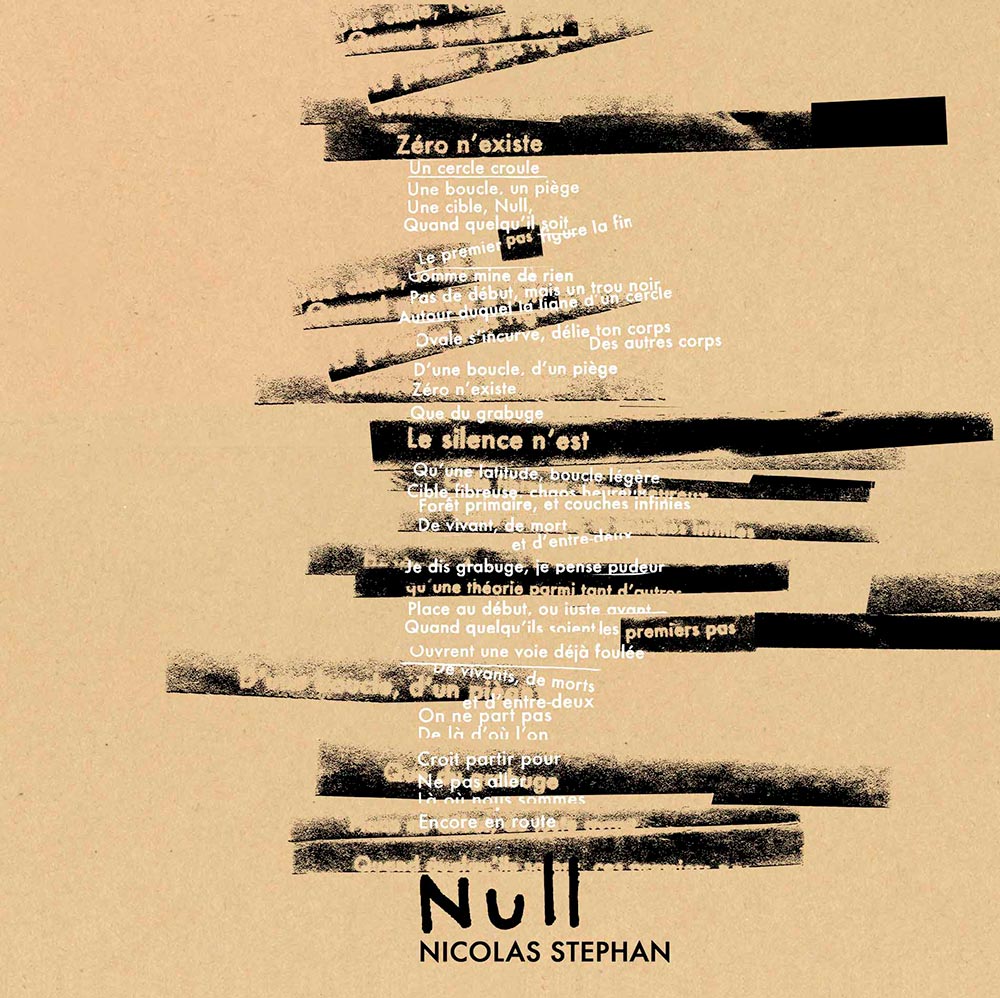

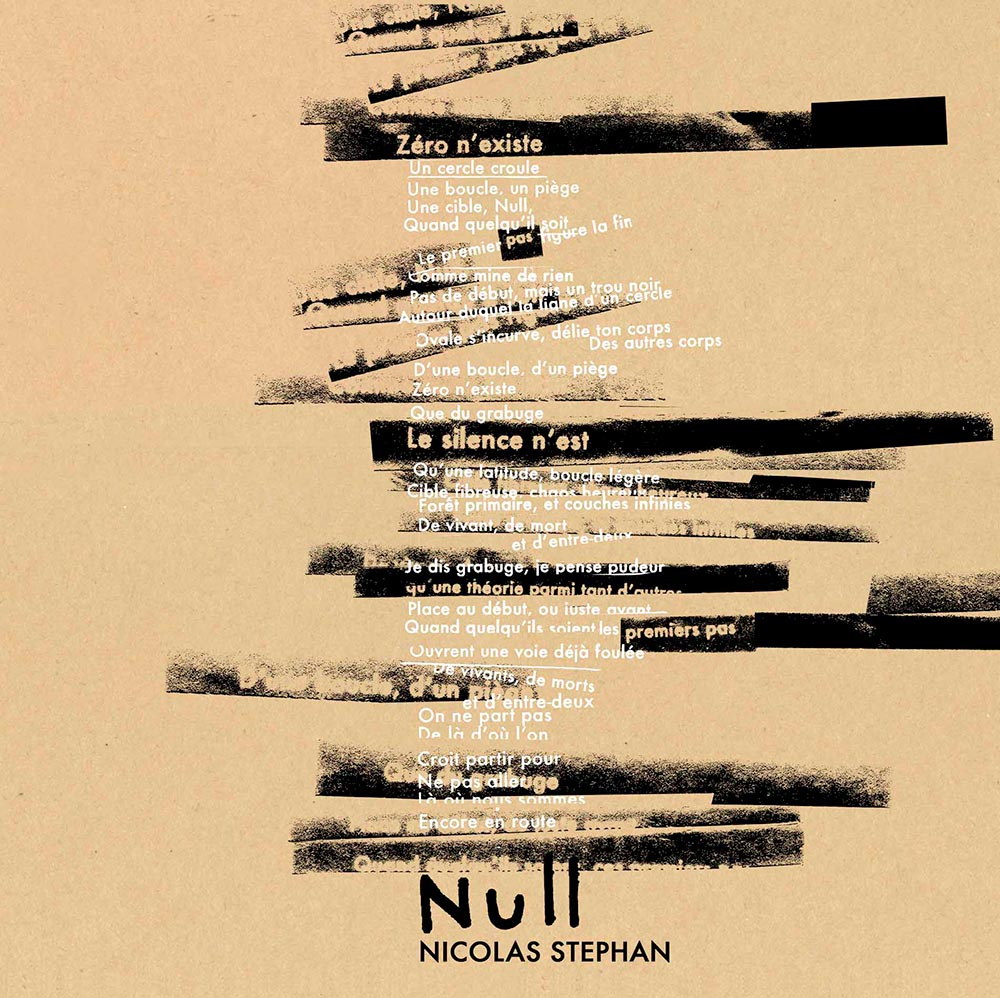

www.surnaturalorchestra.comNull

Solo

Nicolas Stephan tenor saxophone, straight alto saxophone, scratched vinyl, alto clarinet, trumpet, synthesizer and composition

Sound Benoît Gilg

Cover design Hélène Balcer

Le petit Label, CaenBuy Press review"I needed to dive into the intimacy of a solo work, engraved as a matter of course on vinyl. This work starts from the desire to pull on the threads of the language of the saxophone, to look for timbres that are really personal to me, and to confront them with a research project started in parallel around scratched vinyls.I had fun taping, piercing and unstacking the vinyls I liked to get a raw material with which to improvise. Being solo, but still interacting with sounds, produced mechanically, with a random element.

Starting from this basis, I constructed several ways of "composing" with these elements for the album. "Grand Sorcier

Stéphane HoareauSakina Abdou tenor saxophone

Nicolas Stephan tenor saxophone

Stéphane Horeau electric guitar / composition

Leila Soldevila Double bassCagoules et Décalcomanies

Fanny Ménégoz Flutes, voice and composition

Nicolas Stephan Tenor, alto saxophones, voice and composition

Théo Girard Acoustic bass, voice

Rafael Koerner Drums

Album out the 17 of October 2025

Label Neuglang

- Concert @ the sub (Ivry) : 28 of November![]()

- 06/09

Surnatural Orchestra

Jazz for kidz - festival Jazz à la villette, Paris

18/09

Surnatural Orchestra

"Clameurs" - Centre Pompidou, Paris

27/09

Surnatural Orchestra

Concert "Clameurs" - La Fraternelle, St claude, Jura

Silence- 28/11

Cagoules et Décalcomanies

Concert - "L'étrange soirée"

+ orchestre 2035

- The Sub - 2 place st just 94400, Virty sur seine - 10-11/12

Tournage teaser "S" / Entropie

Nouvelle création - surnaturel orchestra - 16/01/2026

Kalt

"Les rendez-vous d'Arthur"

- Conservatoire du Havre, Amphi Woolet

12h30 et 18h30 (gratuit sur réservation) - 01/02

Cagoules et Décalcomanies

Concert - La timbale, Paris 18eme - 01/03

Cagoules et Décalcomanies

Concert - La timbale, Paris 18eme

Unklar

Nicolas Stephan tenor saxophone and composition

Fanny Ménégoz flutes

Antonin Rayon organ and bass moog

Benoit Joblot drumsELPHTS

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.Braka drums, voice and direction

Nicolas Stephan saxophones and voice

Lucia Recio voice

Daniel Malaverne tuba

Braka.orgPaar Linien

Nicolas Stephan tenor saxophone, voice and composition

Basile Naudet alto saxophone and guitar

Louis Freres bass

Augustin Bette drums

Son Benoît GilgALCOOL

Anne Palomeres dance with a microphone

Nicolas Stephan saxophones

Théo Girard contrabasse

+

Gilles Olivesi sound and electro-acoustic treatmentArs circa Musicae

Nicolas Stephan saxophones

Pierre Alexandre Tremblay basse and laptop

Sebastien Brun drums and laptopWoland Athletic Club

Nicolas Stephan saxophones and voice

Antonin Rayon organ and keyboards

Seb Brun drum, toys and little voice

+

Boris Boublil - organ, keyboards and guitar

Guillaume Magne - guitar

Julien Despez - guitar

Carton records![]()

Le Bruit du Sign

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.Nicolas Stephan saxophones and composition

Julien Rousseau trumpet and flugelhorn

Jeanne Added voice

Julien omé guitar

Théo Girard contrabasse

Seb Brun drums, electronics and composition

Ours Guests :

Pierre Alexandre Tremblay - sound manipulation

Sylvaine Hélary - Flutes

Eve risser - Flutes

We made 2 albums

Heiko ou l'apparition du Héros - Yolk 2007

Yebunna Seneserhat - Cobalt 2009

write me : nicolas "at" subvertising "dot" org